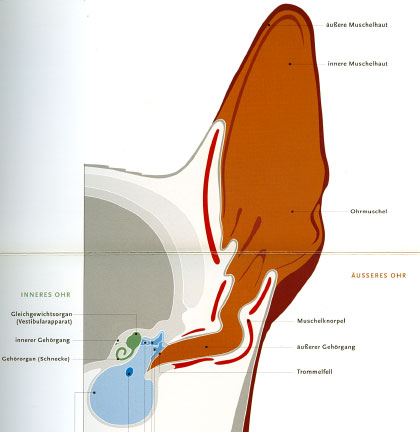

Anatomie:

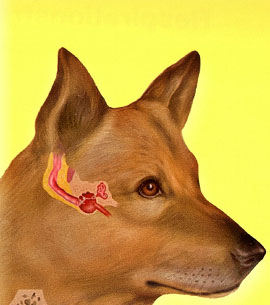

Das Ohr besteht aus dem äußerem Ohr, dem Mittelohr und dem Innenohr.

Äußeres Ohr:

Der Gehörgang verläuft zunächst senkrecht, um dann fast in die waagerechte umzuknicken, er ist mit einer zarten Haut bekleidet, in der sich Schweiß- und Talgdrüsen befinden.

Der Ohrenschmalz (Cerumen) setzt sich aus dem Sekret beider Drüsen zusammen.

Mittelohr:

Die Trennung des äußeren Ohres vom Mittelohr ist das Trommelfell

(membrana tympani).

Das Mittelohr besteht aus der Paukenhöhle mit den Gehörknöchelchen und der Knochenblase (bulla tympanica). Über die Eustachio-Röhre ist das Mittelohr mit dem Pharynx verbunden. Der Gesichtsnerv verläuft ganz dicht am waagerechten Gehörgang (nervus facialis)

Innenohr:

Das Innenohr besteht aus einem dünnhäutigen Hohlorgan, dem Labyrinth, in dem sich Sinneszellen für das Gleichgewicht und das Hören befinden.

Symptome einer Ohrerkrankung:

Alle Anteile des Ohres können erkranken. Unsere Tiere kratzen sich dann vermehrt an oder hinter den Ohren, schieben manchmal auch den Kopf über den Boden, halten den Kopf schief und in fortgeschrittenem Stadium lassen sie sich nicht mehr am Kopf anfassen.

Alle Anteile des Ohres können erkranken. Unsere Tiere kratzen sich dann vermehrt an oder hinter den Ohren, schieben manchmal auch den Kopf über den Boden, halten den Kopf schief und in fortgeschrittenem Stadium lassen sie sich nicht mehr am Kopf anfassen.

Katzen haben häufig Kratzwunden im Halsbereich, sodass die Besitzer oft ein eine Rauferei denken. Oftmals erscheinen die Ohren schmutzig und / oder riechen sehr unangenehm. Dann ist die Entzündung soweit fortgeschritten, dass sich Eiter gebildet hat.

Ohrenentzündungen sind generell sehr schmerzhaft und die Tiere leiden sehr, Inappetenz, Rückzug und/ oder Aggressivität können die Folge sein.

Schreitet die Erkrankung in die Tiefe und ergreift das Mittelohr, kann der Gesichtsnerv geschädigt werden (eine Wange hängt schief und Speichel läuft einseitig aus dem Maul). Das postganglionäre Horner-Syndrom hat seinen Auslöser häufig im Mittelohr.

Gleichgewichtsstörungen, Manegebewegungen und Kopfschiefhaltung deuten auf eine Erkrankung des Innenohrs hin.

Untersuchung:

Auch wenn ein hochgradiger Verdacht auf eine Ohrenentzündung besteht, muss eine gründliche Allgemeinuntersuchung durchgeführt werden. Insbesondere muss der Kopf untersucht und auf seine Symmetrie beurteilt werden. Augen und Pupillenweite werden geprüft, die Lymphknoten palpiert und auch ein Blick in den Rachen ist zur Beurteilung des Gesamtbildes vonnöten.

Zuerst untersucht man das weniger schmerzhafte Ohr und kontrolliert dann mit dem Otoskop das erkrankte Ohr. Häufig sind aber auch beide Ohren gleichermaßen erkrankt.

Manchmal ist das Ohr so schmerzhaft, dass die Tiere in Narkose gelegt werden müssen.

Diagnostik:

Verschiedene diagnostische Maßnahmen erleichtern uns zu einer schnellen Diagnose zu kommen und die richtigen Medikamente zur Behandlung zu bestimmen.

Zytologische Untersuchung:

Diese Untersuchung ist grundsätzlich bei jedem abnormen Gehörgangsekret angesagt, da sie sehr einfach ausführbar ist und zu schnellen Ergebnissen führt.

Wir machen in unserer Praxis sofort einen Ausstrich mit einer Schnellfärbung und schauen uns dann das Ohrsekret unter dem Mikroskop an.

Milben, Bakterien, Leukozyten (Entzündungszellen) und Malassezia lassen sich so sofort bestimmen.

Bakteriologische und Mykologische Untersuchung:

Bei schwerwiegenderen Entzündungen ist das Anlegen einer Kultur vonnöten.

Hier werden die Bakterien auf einer bestimmten Nährplatte zum Wachsen angeregt. Diese Untersuchung hat den Vorteil, dass wir nicht nur die Keime differenzieren können, sondern wir können auch mithilfe des Antibiogramms gleich herausfinden, welches Antibiotika gegen diese Keime wirkt.

Diese Untersuchung dauert aber einige Tage.

Röntgendiagnostik:

Eine Röntgenuntersuchung wird immer dann angefertigt, wenn begründeter Verdacht auf eine komplizierte chronische Otitis externa (äußere Ohrentzündung) oder Otitis media (Mittelohrentzündung) besteht.

Hier lassen sich gut Verschattungen der Bulla tympanica und auch Knochenveränderungen, wie sie bei einer Mittelohrentzündung auftreten können, erkennen.

Weiterführende Spezielle Diagnostik:

Computertomographie (CT) und Kernspintomographie (MRT) wie auch die Untersuchung mit den Endoskop sind sehr aussagekräftige Untersuchungen, die aber nur in Narkose durchgeführt werden können und werden gewählt, wenn wir mit den anderen Untersuchungsmethoden zu keiner Aussage gelangen.

Häufig lassen sich Gehörgang und Trommelfell erst nach einer gründlichen Reinigung untersuchen. Die Gehörgänge sind oft mit Ohrenschmalz und Entzündungssekret so verstopft, dass man das Trommelfell gar nicht sehen kann. Das Trommelfell muss immer betrachtet werden, da es wichtig ist für die Instillation von Medikamenten ins Ohr, ob das Trommelfell intakt ist.

Auch hierzu legen wir unsere Patienten in Narkose.

Ist der Gehörgang sehr verschmutzt, muss er auch immer gründlich gereinigt werden. Ansonsten kommen die Medikamente gar nicht an die feine Auskleidung der Gehörgänge und erreicht das Medikament nicht die entzündeten Bereiche des Ohres, bleiben sie völlig wirkungslos.

Nur leicht verschmutzte Ohren werden zunächst mit Substanzen behandelt, die den Ohrenschmalz auflösen und dann mit Mitteln, die antimikrobiel wirken und die Entzündung abklingen lassen.

Ohrstäbchen dürfen nur zur Reinigung der Ohrmuschel angewandt werden, da ansonsten Ohrpfröpfe entstehen oder Fremdkörper in die Tiefe geschoben werden, das würde die Situation nur verschlechtern.

Otitis externa:

Die häufigst vorkommende Erkrankung des Ohres ist die Entzündung des äußeren Gehörgangs (Otitis externa).

Die Ursachen sind sehr vielfältig:

Prädisponierende Faktore:

- Rasse (Hunde mit Schlappohren neigen eher zu Ohrentzündungen)

- Übermäßige Cerumenproduktion (z.b. haben die Rassen Cocker- und Springspaniels und schwarze Labradore mehr schmalzproduzierende Drüsen)

- Zu feuchte Ohren (viel Schwimmen)

- Iatrogen: das bedeutet von außen zugefügt: z.B. über falsche Ohrreiniger, zu aggressive Reinigung

- Verlegung des Gehörganges durch Hyperplasien / Tumore / Granulome

Primäre Ursachen:

- Parasiten

- Fremdkörper

- Allergien: 80 % der Hunde mit Futtemittelallergie oder einer Hautallergie haben auch eine chronische Otitis externa

- Keratinisierungsstörung wie sie bei Tieren mit einer Hypothyreose, Hyperöstrogenismus sich entwickeln können

- Bakterien (sind in der Regel nicht die Primärursache, sondern sie verschlimmern einen primärem Prozess anderer Ursache)

- Autoimmunerkrankung der Haut

Sekundäre Ursachen:

- Veränderte Bakterienflora (z.B. Staphylokokken, Pseudomonas, E. coli, Enterobacter…)

- H Neoplasien, Hefen und Pilze (Malassezia pachydermatis, selten Candida)

Veränderungen des Gehörganges aufgrund von chronischen Entzündungen mit Gewebeveränderungen, Fibrose, Neoplasien, Hyperkeratose… - Otitis media

Diagnose:

Bevor das Ohr gereinigt und behandelt wird, sollte eine Probe für die mikroskopische und zytologische Untersuchung genommen werden.

Das Ohrsekret allein kann schon einen Hinweis auf die Art der Infektion geben

feucht –schmierig, dunkelbraun -> Hefen, Staphylokokken

eitrig-cremig, rötlich -> Bakterien

trocken, hart, schwarz -> Milben

wachsartig, krümelig, hell -> Otitis ceruminosa

Ohrmilbe

Im Mikroskop sind die Ohrmilben deutlich erkennbar, oft bewegen sie sich durchs Sichtfeld.

Bei chronischen Entzündungen muss unbedingt vor der Instillation eines Medikamentes ein Tupfer für die bakteriologische und mykologische Untersuchung entnommen und ein Antibiogramm erstellt werden, damit gleich von Anfang an das wirkungsvolle Medikament gefunden wird.

In der Regel erhalten Sie sofort ein Breitbandantbiotikum, um Ihren Liebling sofort von seinen Schmerzen zu befreien. Wenn dann nach wenigen Tagen das Laborergebnis vorhanden ist, erhält Ihr Tier noch den richtigen Wirkstoff dazu, falls er nicht in dem mitgegebenen Mittel vorhanden ist.

Bei den therapieresistenten Otitiden sind dann weiterführende Untersuchungen vonnöten, insbesondere muss geklärt werden, ob nicht eine Mittelohrerkrankung die unterhaltende primäre Ursache der Otitis externa ist.

Therapie:

Verwenden Sie bitte nie Ohrmedikamente ohne vorherige tierärztliche Untersuchung!

Der Erfolg der Therapie ist abhängig von der sorgfältigen Diagnostik, der Behandlung der Grundursache (z. B. Fremdkörper, Tumor, Allergie), und Ihrer engagierten Mitarbeit.

Die unterhaltenden Faktoren wie eine bakterielle Sekundärbesiedlung müssen ausgeschaltet werden.

Wichtigste Grundbedingung, um überhaupt zum Erfolg gelangen zu können, ist aber die gründliche Reinigung des Gehörganges.

Da oft die manuelle Reinigung bei den stark verschmutzten Ohren nicht ausreicht und auch ein noch so vorsichtiges Vorgehen für unsere Kleinen sehr schmerzhaft ist ( Sie müssen bedenken, wir arbeiten in einer offenen, hochentzündeten Wunde ) ist manchmal als erstes die Ohrspülung in Narkose angesagt.

Dann muss die lokale Behandlung täglich und vor allen Dingen ausreichend lange durchgeführt werden.

Nur so hat Ihr Liebling eine Chance zur Abheilung!

Falls keine Besserung erzielt wird, muss die mikroskopische und kulturelle Untersuchung wiederholt werden.

Otitis externa parasitaria:

Zur Behandlung gibt es sehr wirksame Ohrmittel. Da die Ohrmilben jedoch beweglich sind und über Kontakt von Tier zu Tier wandern, müssen alle anderen Tiere im Haushalt (Hund, Katze, Heimtier) auch behandelt werden, um eine Reinfektion zu verhindern.

Zur Behandlung gibt es sehr wirksame Ohrmittel. Da die Ohrmilben jedoch beweglich sind und über Kontakt von Tier zu Tier wandern, müssen alle anderen Tiere im Haushalt (Hund, Katze, Heimtier) auch behandelt werden, um eine Reinfektion zu verhindern.

Zusätzlich ist eine Ganzkörperbehandlung mit einen spot-on Insektizid empfehlenswert, da die Milben sich nicht nur im Ohr befinden, sondern auf dem Weg dorthin auch im Fell.

Manchmal können unsere Patienten auf die Milben selbst, und seien es auch noch so wenige, allergisch reagieren. Auch das muss bei den wiederkehrenden Otitiden immer bedacht werden.

Manchmal können unsere Patienten auf die Milben selbst, und seien es auch noch so wenige, allergisch reagieren. Auch das muss bei den wiederkehrenden Otitiden immer bedacht werden.

Otitis externa erythematosa

Hierbei ist der Gehörgang gerötet und das ist oft das Anfangsstadium der Ohrentzündung und häufig das einzige Symptom bei Allergien.

Otitis externa ceruminosa:

Das bedeutet vermehrte Cerumenbildung wie sie bei Keratinisierungsstörung

Das bedeutet vermehrte Cerumenbildung wie sie bei Keratinisierungsstörung

(idiopathische Seborrhoe) auftaucht.

Doch auch Allergien und endokrine Erkrankungen

(Hypothyreose) führen zur Krusten- und Pfropfbildung. Hier ist regelmäßige Reinigung indiziert, um eine Besiedlung mit Keimen zu verhindern. Bei schon entwickelten Entzündungen erhalten Sie dann von uns das entsprechende Ohrmedikament.

Otitis extern purulenta:

Das ist eine sehr schwere, eitrige und äußerst schmerzhafte Form der Ohrentzündung. Oft ist der Gehörgang so geschädigt, das die Gefahr des Durchbruchs des Trommelfels besteht. Ist der Gehörgang so zugeschwollen, dass wir nicht einsehen können, werden erst Medikamente verabreicht, auf dass die Schwellung zurückgeht. Lokale Medikamente reichen in der Regel nicht aus, es müssen auch Injektionen und Tabletten verabreicht werden. Die Medikamente, die ins Ohr instilliert werden, dürfen nur nach genauer Verordnung verabreicht werden. Manche Medikamente dürfen nicht gegeben werden, wenn ein Loch im Trommelfell ist, da sie ja sonst ins Innenohr gelangen und sie könnten dann zur Taubheit führen!

Das ist eine sehr schwere, eitrige und äußerst schmerzhafte Form der Ohrentzündung. Oft ist der Gehörgang so geschädigt, das die Gefahr des Durchbruchs des Trommelfels besteht. Ist der Gehörgang so zugeschwollen, dass wir nicht einsehen können, werden erst Medikamente verabreicht, auf dass die Schwellung zurückgeht. Lokale Medikamente reichen in der Regel nicht aus, es müssen auch Injektionen und Tabletten verabreicht werden. Die Medikamente, die ins Ohr instilliert werden, dürfen nur nach genauer Verordnung verabreicht werden. Manche Medikamente dürfen nicht gegeben werden, wenn ein Loch im Trommelfell ist, da sie ja sonst ins Innenohr gelangen und sie könnten dann zur Taubheit führen!

Verwenden Sie bitte nie Ohrmedikamente ohne vorherige tierärztliche Untersuchung!

Otitis externa proliferativa:

Hierunter versteht man das Folgestadium einer lang anhaltenden Entzündung. Durch die ständige Reizung sind Gehörgang und Ohrmuschelfalten massiv verdickt, die Öffnung zum Gehörgang wie zugewuchert. Da kaum Luft ins Ohrinnere gelangt, vermehren sich die Keime in dem sich ausbildenden feuchten, warmen Klima bestenst. Außer bakterieller Besiedlung finden wir noch häufig eine Besiedlung mit Malassezia. Meist ist das Trommelfell perforiert. Hat die chronische Entzündung erst einmal zu so massiven Veränderungen geführt, versuchen wir zwar zunächst immer eine Therapie mit Medikamenten, bleibt der Erfolg jedoch aus, muss das Ohr operiert werden. Nun wird das veränderte Gewebe entfernt und der Ohreingang so plastisch verändert, dass sich wieder ein gesundes Klima im Ohr aufbauen kann. Nur auf diese Weise kann das Ohr sich erholen und Ihr Tier wird nicht mehr ununterbrochen von Schmerzen geplagt.

Prognose:

Viele akute Fälle der Otitis extern media sind mit Lokaltherapie erfolgreich zu behandeln. Wichtig ist die korrekte Aufarbeitung des Falls mit entsprechenden Laboruntersuchungen, die es uns überhaupt erst ermöglichen, die korrekten, wirksamen Medikamente einzusetzen. Aber unsere Arbeit ist auch abhängig von

Ihrer konsequenten Mitarbeit und Geduld.

Häufigste Ursache für Therapieversagen ist zu frühzeitiger Abbruch der Behandlung oder eine Otitis media, die einer speziellen Behandlung bedarf

(vorsichtige Spülungen des Innenohrs, operativer Eingriff).

Tumore des Gehörganges:

Auch im Ohr können sich gutartige (benigne) und bösartige (maligne) Tumore ausbilden.

Gutartige Neoplasien:

Polypen, Papillome, Adenome der Zeruminaldrüsen, Basalzelltumore…

Bösartige Neoplasien:

Adenokarzinome, Plattenepithelkarzinome ,Karzinome anderen Ursprungs…

Diese Tumore wachsen invasiv ins umliegende Gewebe, metastieren aber in der Regel nicht.

Therapie:

Kleine, gestielte Polypen können manchmal in Narkose mit der Polypenzange

extirpiert werden, alle anderen Tumore müssen großzügig herausoperiert werden.

Haben sich die bösartigen Tumore schon so weit ausgebreitet, dass die vollständige Rezession nicht mehr möglich ist, kann postoperativ bestrahlt werden.

Die mittlere Überlebensrate ist statistisch fünf Jahre, was für unsere Lieblinge auf ihre Lebenszeit berechnet sehr lange ist.

(Bilder aus Werbung von Bayer und Essex)