Die Unfähigkeit der Hündinnen ihren Urin zu halten, ist für Hund und vor allen für Sie als Besitzer-in ein großes Problem, egal, ob der Urin tropfenweise oder in großen Mengen verloren wird.

Die Unfähigkeit der Hündinnen ihren Urin zu halten, ist für Hund und vor allen für Sie als Besitzer-in ein großes Problem, egal, ob der Urin tropfenweise oder in großen Mengen verloren wird.

Häufen sich die kleinen Urinflecken nicht nur in der Liegestatt der Hündin, sondern auch im Restaurant und bei Freunden im Wohnzimmer, so ist das in der Regel der Zeitpunkt, wo die Hündinnen uns in der Praxis vorgestellt werden.

Nun gilt es als erstes ist herauszufinden, ob es sich um eine primäre oder sekundäre Inkontinenz handelt. Das ist oft nicht einfach, da die Symptome: unkontrollierter und häufiger Urinabsatz – in beiden Fällen gleich sind.

Funktion der Harnblase:

Zunächst wollen wir betrachten, wie der Urinabsatz normalerweise erfolgt.

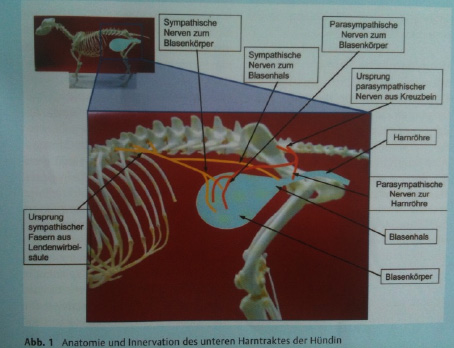

Die Harnblase, im Beckenbereich des Hunde gelegen, besteht aus dem Blasenkörper und dem Blasenhals. In den Blasenhals münden die Harnleiter (Urether), die im Nierenbecken entspringen und den dort produzierten Harn in die Blase leiten. Über die Harnröhre (Urethra), die im Scheidenboden mündet, wird der Urin nach außen geleitet.

(Foto aus Lehrbuch)

Bei der Harnblasenfunktion unterscheiden wir zwei Phasen –

die Füllungsphase und die Urinabsatzphase.

- wird die Blase gefüllt, so ist der Harnröhrenmuskel zirkulär angespannt, die Blase ist wie ein Ballon verschlossen. Dieser Verschluß erfolgt unwillkürlich, d.h. es wird von unbewußten (autonomen) Nervensysten automatisch gesteuert.

- Ein Teil der Nerven (Sympathikus) kommt aus dem Rückenmark der Lendenwirbel. Einige Fasern versorgen die Blasenwand und den Blasenhals, andere ziehen zum Harnröhrenmuskel. Sie messen die Dehnung der Blase und sorgen für die Kontraktion der Harnröhrenmuskulatur.

- Ein weiterer Teil der Nerven (Parasympatikus) kommt aus dem Kreuzbein, sie ziehen die Blasenmuskulatur zusammen ,wenn die Blase voll ist und öffnen gleichzeitig den Schließmuskel der Harnröhre, sodass der Urin ausfließen kann.

- Das ist ein fein abgestimmtes Zusammenspiel, das auch willkürlich (bewusst) gesteuert werden kann. Diese bewusste Steuerung wird beim Hund als Welpe und beim Menschen als Kleinkind erlernt.

Nun können wir uns gut vorstellen, was passiert, wenn eines dieser Systeme nicht richtig arbeitet.

- kommt die Störung aus dem Lendenwirbelbereich (Sympatikus) , läuft der Hund aus, da der Harnröhrenmuskel nicht mehr richtig schließt,

- kommt die Störung hingegen aus dem Kreuzbein (Parasympatikus), so wird die Blase bei Füllung nicht ausgepresst und der Urin läuft einfach über.

Primäre Inkontinenz:

- Funktionsverlust des Harnröhrenverschlusses durch hormonelle Störungen oder Verlagerung der Blase ins Becken nach Kastration

- Mißbildungen der Urether (= ektopischer Harnleiter) , sie münden statt in der Blase in der Harnröhre. Rassen wie Golden Retriever, Labrador, Husky, Briard, Boxer haben eine Prädisposition für diese Fehlbildung und werden im Alter von 3-4 Monaten auffällig, da sie nicht stubenrein werden

- Innervationsstörungen von Blase und Harnröhre bei Schädigungen des Rückenmarks, wie wir sie häufig vorfinden beim cauda equina-Syndrom oder nach Unfällen

Sekundäre Inkontinenz:

Darunter verstehen wir eine Reihe von Krankheiten, welche Inkontinenz (Urinverlust) als Begleitsymptom aufweisen wie Tumore, Blasensteine, Entzündung der Blase, Nierenschädigung oder hormonelle Erkrankungen, wie z.B. Nebennierenstörungen.

Diagnostik:

Es ist eine ausführliche klinische Untersuchung mit Blut- und Urinanalyse und gegebenenfalls auch Ultraschall und Röntgen vonnöten, um sekundäre Inkontinenz auszuschließen.

Die Urinuntersuchung sollte immer mit Harn durchgeführt werden, der durch eine sterile Blasenpunktion gewonnen worden ist. Der Urinteststreifen allein ist nicht aussagekräftig, die Bestimmung des spezifischen Gewichtes und die mikroskopische Untersuchung des Sediments gehören zu einer Harnuntersuchung immer dazu.

Auch ist es wichtig, eine bakteriologische Untersuchung des Urins durchführen zu lassen.

Ultraschall:

Die Ultraschalluntersuchung ist unkompliziert durchzuführen und sehr aussagekräftig. Es können Entzündungen, Blasensteine, Tumore und sogar ektopische Harnleiter dargestellt werden.

Röntgen:

Das Röntgenbild zeigt uns eine Verlagerung der Blase, Tumore nicht nur in der Blase selbst, sondern im gesamten Bauchraum. Tumore im Bauchraum könnten z.B. die Blase einengen. Gleichzeitig kann die Lendenwirbelsäule mitbeurteilt werden.

Therapie:

Die Therapie richtet sich nach der Grunderkrankung. Steine und ektopische Urether müssen operativ angegangen werden, Tumore können operiert oder mit Chemotherapie behandelt werden, Probleme im Rückenmark können manchmal operativ gelöst werden oder sind mit Medikamenten zu bessern.

Kastrationsbedingte Harninkontinenz:

Am häufigsten wird die Inkontinenz bei der Hündin durch die Kastration ausgelöst. Die hormonellen Veränderungen führen bei manchen Tieren zu einer Schwäche des Harnröhrenverschlusses. Kleine Hündinnen (< 20 kg Körpergewicht) sind sehr selten betroffen, während bei den großen Rassen bis zu 25 % nach der Kastration unwillentlich Harn verlieren können.

Bestimmte Rassen sind davon eher betroffen wie Bobtail, Boxer, Dobermann, Rottweiler, Riesenschnauzer. Die Schäferhündin hingegen, obwohl zur höheren Gewichtsklasse zählend, wird selten undicht.

Meistens verlieren die betroffenen Hündinnen den Urin nachts, in der Regel tritt das Harnträufeln auch nicht gleich nach der Kastration auf, es kann auch erst im späteren Alter auftreten.

Bei gefährdeten Rassen sollte die Entscheidung zur Kastration wohl überlegt werden, hier ist vor allen der Zeitpunkt wichtig. Optimalerweise sollten die Hündinnen kurz vor der ersten Läufigkeit kastriert werden, dann sinkt das Risiko um die Hälfte. Zudem hat es den Vorteil, dass mit der Frühkastration das Risiko für die Entwicklung von Mammatumoren drastisch sinkt.

Von einer Frühkastration wird lediglich bei Hündinnen mit einer juvenilen Vaginitis abgeraten, da diese in der Regel nach der ersten Läufigkeit verschwindet.

Bei Risikorassen kann über die hormonelle Kastration mit implantierten Hormonstäbchen (Chip) nachgedacht werden, Risiko dabei ist, dass es zu Läufigkeitsdurchbrüchen und evtl. ungewollter Trächtigkeit und zu Gebärmutterentzündungen führen kann. Gebärmutterentzündungen sind sehr gefährlich und es muß dann auf jeden Fall notoperiert werden.

Sollte die Hündin undicht werden, so kann der Hormonchip wieder leicht entfernt werden, auf dass das Harnträufeln wieder aufhört.

Die inkontinente Hündin kann mit Medikamenten, die den Tonus der Harnröhre verstärken (Sympatomimetika) behandelt werden. Diese gibt es als Tabletten oder Sirup und werden täglich nach Wirkung verabreicht. In der Regel werden die Tiere damit wieder dicht.

Es gibt auch noch die Möglichkeit durch Kollagendepots um die Harnröhre den Verschluß zu verengen, das ist aber oft auch keine Dauerlösung, durch Veränderung der Schleimhaut können diese Hündinnen nach einer gewissen Zeit wieder undicht werden.

Es kann auch versucht werden, der undichten Hündin den Kastrationschip zu implantieren, nachweislich gibt es Fälle, in denen auch die kastrierten Hündinnen so wieder kontinent werden.

Sehr großen Erfolg haben wir mit Neuraltherapie und Akupunktur.

Wird diese gleich zu Beginn der Inkontinenz eingesetzt, so kann die Hündin wieder über Monate und Jahre dicht werden!

Es ist sehr wichtig, dass Sie gleich bei beginnender Inkontinenz bei uns in der Praxis vorstellig werden und keine wichtige Zeit verstreichen lassen, haben wir erst einmal die Ursache der Inkontinenz gefunden, so kann sie in nahezu den meisten Fällen erfolgreich behandelt werden.

Siehe auch Blasenschwäche: Inkontinenz bei der Hündin, Artikel von Dr. Rogalla, erschienen in der Zeitschrift „Gesunde Tierliebe“